チベットミヤマクワガタ

水沼大図鑑にあるように原名亜種の基産地は四川省。当初かなりの珍品だと思われていたため、新海氏がかなりの高額で買い取りをかけたところとんでもない量 が 集まってしまい大変なことになった。そのため買い取りに体長制限がかけられ、40mm台の個体も存在しているのだがもはや流通ルートに乗ることはないの で、見ることができるのは大型個体ばかりである。

Sapa

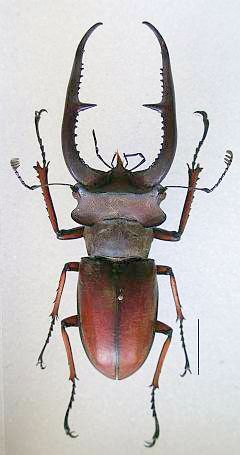

セリケウスミヤマクワガタ

ベトナム産は原名亜種。大腮中央部の細かい内歯がもっともよく目立ち、大腮の湾曲が弱く、頭部の耳状突起があまり側方に張り出さない。以前タイのFang 周辺から多数の個体がもたらされていたが、これはssp.teshii Nagai et Tsukamoto, 2003になるようで、頭部の耳状突起が大きく側方に張り出す。また、ラオス産は大腮中央部の細かい内歯があまり目立たず、ssp.ohbayashii Nagai et Tsukamoto, 2003 とされる。

Sapa

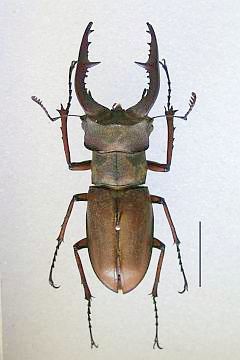

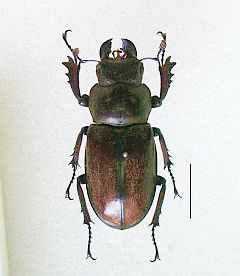

ラミニフェルミヤマクワガタ

原名亜種 ssp. laminifer Waterhouse, 1890 はアッサムからチベットにかけて産し、大腮全体に細かい内歯が並ぶが、ssp.vitallisi Pouillaude, 1913 は大腮前寄りに内方を向く少し大きい内歯がある。この形状の違いから従来独立種ビタリスミヤマとされていたが、水沼大図鑑で統合された。しかし、藤田大図 鑑ではまたも独立種に戻されている。ここでは水沼(1994)に従って表記の亜種として扱う。アングスティコルニスミヤマにやや似るが、「タテイタミヤ マ」とも呼ばれるように耳状突起は上を向き、頭部前半が 凹んでいるので区別できる。

Sapa

Tamdao

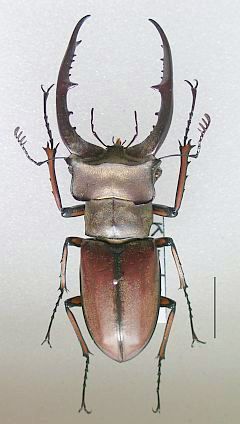

プラネットミヤマクワガタ

タイワンミヤマの系統で頭楯が突出して先が二叉しているので区別はしやすい。目立つ大型種であり、ベトナム詣が始まった頃の採集地Tamdaoに多産する ことから人気の割にリーズナブルであった。昔の研究者は身内(親戚)に献名してこういう学名が付いているのがいくつかあるが、最近ではこんな付け方をする のはDr.Schenkくらいのものである。

Tamdao

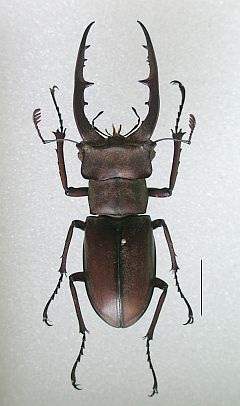

アングスティコルニスミヤマクワガタ

大型の個体になると大腮が湾曲し、一見別種のようになるが最近大型の個体は減ってきたように感じる。

Tamdao

Tamdao

クラーツミヤマクワガタ

雲南省産の原名亜種ssp. kraatzi Nagel, 1926 に比べて大腮の先端が前に長く伸びる。ノビリスミヤマにも似るが、耳状突起が細く側方に強く張り出す。

Pia oac

ノビリスミヤマクワガタ

タイプ標本が行方不明な上に記載の図が微妙でformosusにも 見えるといういわく付きの種である。これが nobilis で良いのかどうかはともかく、前種と比べ体色が濃く、前脛節の外刺が少ないので別種であることは間違いない。

Sapa

サパヒメミヤマクワガタ

ベトナム北部にはヒメミヤマ系統がやたらといて、それが種類数を増やす一因となっている。そもそも小型なのだが、種として中型以下の大きさの個体は区別す ることが困難で、産地を見るのが一番手っ取り早い区別法である。こんなのを『原産地:Tonkin』レベルの記載を元に検討した葛氏はすごい。

Sapa

ホソアカミヤマクワガタ

「ホソアカ」の名は一時期 cyclommatoides Didier, 1928 が充てられていたことによる。Sapaに産するミヤマの中でで比較的個体数が多く、似ているフジタミヤマやタカクワミヤマがわずかに混じるの で、現地取り子に採る なとも言えず、区別させるのも難しい。Sapaからこの種ばかり入荷するのはそのためである。

Sapa

Sapa

Sapa

Sapa

タカクワミヤマクワガタ

葛(2002)では「Lucanus sp. キイロホソミヤマ」とされている種で、この「ベトナム産の部屋」を作る原因になった種の1つである。とにかく個体数が少ないと見えて、藤田図鑑では「稀 ★★★★★」になっているし、当然標本も出回っておらず、本種について触れているサイトは2011年3月現在で『れん』氏のブログOperation "Lucanus"だけである(幼虫は採れ なかったようだが、他に『colobockle』氏のブログで本種の可能性のある♀個体生き虫が図示されている)。前種に似るが鞘翅の色が薄く、頭胸部が 赤褐色で小楯板の被毛が目立つ。その後、4月になって"Lucanus takakuwai"で何件かヒットするようになったが、e-Bayとかのオークションサイトや販売サイトで、結構なお値段が書かれている割に貼付されて いる画像は比較的似ているLucanus formosusですら なく、ノビリスが図示されていたりして脱力感に襲われる

Sapa

フジタミヤマクワガタ

大腮基部の内側への盛り上がりが非常に特徴的。こちらも稀であるが、大型になって大腮の湾曲も強くて格好良く、前種よりも記載が早いためかヒットするサイ トがわずかに多い。ビッダーズに出品されたことがあり、5万円まではついて行ったがそこであきらめた。

Mt.Fan-Si-Pan

←

葛(2002):月刊むし378号P.12より転載:この左に図示されている2頭はもっと大型だが、触角が重なっていてうまく切り取れなかった

「必要な引用」に該当しますように…

カオバンヒメミヤマクワガタ

ベトナム北部のヒメミヤマ系統の中では耳状突起の発達がもっとも良いので頭部ががっしりした印象を受ける。そのため大型個体はなんとか他と区別できる。

タムダオヒメミヤマクワガタ

この学名は葛(2002)では"Lucanus pesarini" になっているのだが、Krajcik(2001)や藤田大図鑑では"Lucanus pesarinii"となっている。Google検索をかけてみるとヒット数はそれぞれ35件と101件で"pesarinii"の方が多い。残念ながら 原記載を持っていないのでどちらが正しいか判らない。このようなとき適当に決めつけて載せてしまうと、もしそれが違っていた場合に間違いの連鎖を生み出し かねず、"Dorcus peyroni "のように多くヒット する方が正しいと一概に言えないこともあるので注意が必要である。

藤田大図鑑でも述べられているように現在Tamdao山での採集は規制されており、Tamdao山特産種と考えられる本種は入手しにくくなっている。

Tamdao

ドンミヤマクワガタ

大腮先端の下向きの内歯がへら状に突出し、耳状突起があり得ない形(千と千尋の神隠しスタジオジブリのダイコン神のヒゲのようだと言った人有り)で伸び るという中部産の大型種。ベトナム中部以南は山脈ではなく山塊となっており、インドシナ半島の他地域と比べて特徴的な種が豊産している。

Kontum Prov.

Kontum Prov.

Kontum Prov.

ゲアンミヤマクワガタ

2009年に月刊むし誌上で記載された2種目のミヤマクワガタで、ずんぐりした体型をしており黒っぽい。記載時には♂だけが図示されていたが、その後ゲア ン省からは大量の本種と思われる♀が得られており、ミヤマクワガタの採集される♂♀比を考えると意外に多産していると思われ、南部3種の中ではもっとも価 格下落率が大きくなると予想される。

Nghe-an

ルックミヤマクワガタ

♂はクラーツに似るが大腮の内歯が特に基部寄りで少なく、♀は同所的に分布する前種に比べヒメミヤマ的で鞘翅の被毛が目立ち、脛節に明色のラ インが入る

中部の3種もご多聞に漏れず生き虫が入ってきているのだが、この種は個体数はそれほど多くないが幼虫の飼育が最も簡単だという話である。

Kon Tum Prov.

Kon Tum Prov.

Kon Tum Prov.