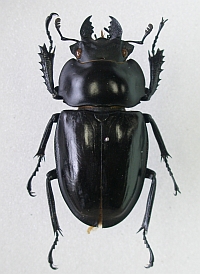

アマミマルバネクワガタ

奄美大島・徳之島・請島に分布 請島の個体群はssp. hamaii Mizunuma,1994とされる

歯型の変化が見られて『大歯型』が出現するグループの一つであるが、知る範囲では他種に比べてその割合は少なく、徳之島産と請 島産でそれぞれ数例知られ て いる程度。奄美大島産は従来知られていなかったが、BE-KUWA(むし社)33号ギネスで『奄美大島油井岳産 の大歯』個体が図示された。2009年10月オークションサイトに同一飼育群と思われる飼育品の大型個体が出品され、その紹介画 像の中に上記個体を含む大 型の個体が図示され てお り、さらに 2010年1月には上記の中の大歯個体も出品・図 示された。マルバネ類を特に大きくする飼育法というのは現在存在しないと思われ、従って野外でも『大歯型』が出現す る可能性はあると考えられる。

下に図示できた大歯型は上記個体群と同系統の瀬戸内町産F2飼 育個体

瀬戸内町 奄美大島

湯湾岳 奄美大島

金作原

徳之島町白井

伊仙 徳之島

伊仙町 徳之島

2013年10月1日、奄美大島とその周辺の5市町村(奄美市、龍郷町、大和村、宇検村、瀬戸 内町)で、希少野生動植物の保護に関する条例が施行され、アマミマルバネクワガタの採集ができなくなった。種指定であり、現在ま で記録のない与路島や加計呂麻島でマルバネを発見したとしても、合法的に採集し、発表する手段がなくなったことになる

ここに図示した個体は、いずれも条例の制定前に採集または飼育されたものです

現在、種としてアマミマルバネを合法的に採集できるのは、ハブだらけの徳之島だけになってしまった

瀬戸内町 奄美大島

奄美大島長雲峠

徳之島町白井

ウケジママルバネク ワガタ

むし社世界のクワガタムシ大図鑑で記載された瀬戸内町請島に産する個体群。♂では眼縁突起(左右で平行か後方に向けてわずかに幅 広くなる)や前胸側縁後部 (湾入部の前の部分があまり突出しない)の形状によりほとんどの個体は区別できるが、原名亜種との差 は軽微。しかし島嶼分布なので亜種として扱われることが多い

大山 請島

大山 請島

大山 請島

Buthan

Buthan